في كل نقاش عن المناهج، تعلو أصوات تنادي بتعديلها وتنقيتها من«الخرافات» التي علقت بها، وتتحسّر على مناهج قديمة كانت، برأيهم، مناهج «العقل» و«التفاعل»؛ مناهج الفلسفة والقضية الفلسطينية. يرى هؤلاء أن مناهج اليوم التي يطالبون بتعديلها -في سياق نزاع «إسلامي-علماني» تجيد السلطة اللعبة على طرفيه- ما هي إلا مناهج «التلقين» و«الداعشية» وغياب الحس «النقدي»، ويحمّلون الأخوان المسلمين و«سيطرتهم» على وزارة التربية التعليم مسؤولية ما يسمونه «بالمظاهر الدينية» في المناهج، ليعفوا السلطة من مسؤوليتها عن التاريخ الطويل من العبث في المناهج ليتوافق مع طبيعة علاقاتها وخطابها السياسي، ويحولوا الموضوع إلى نزاع أيديولوجي يُخاض بمعزل عن السلطة التي تجيد أكثر ما تجيد أن «تتعلمن» أحيانًا و«تتدين» أحيانًا أخرى، حسب طبيعة المرحلة وغاياتها السياسية.

يدور كثير من هذا النقاش بمعزل عن سياقه التاريخي، أي الظروف والعلاقات السياسية التي تبنيها السلطة أثناء معاركها مع خصومها وأعدائها وعلاقاتها بأصدقائها. فالاعتقاد بأن المناهج القديمة كانت أفضل بالضرورة، فقط لأنها قديمة، ولأنه تم تغييرها في سياق سياسي معين، وأن المناهج الحديثة التي احتلت مكانها شيئًا فشيئًا أسوأ بالضرورة، هو فهم صُوري، ماضويّ، لا يقرأ من الكتب المدرسية سوى عناوينها.

ما يغفله هذا الفهم هو سؤال: ماذا تريد السلطة من المناهج؟ تحديدًا إذا اتفقنا أن المناهج مكوّن من مكونات أجهزة الدولة الأيديولوجية، التي تلعب دورًا مهمًا في تكريس خطاب السلطة وإعادة إنتاجه، كما يشير مهدي عامل في كتابه «قضايا التربية والسياسة التعليمية». بالإضافة إلى هذا، كثيرًا ما يتم تصوير المشهد وكأنه عبارة عن صراع بين ماضٍ وحاضر وأن السلطة كانت في ذاك «الماضي» تلعب دورًا تقدّميًا، وأن ما يحدث في هذا «الحاضر» غريب ودخيل، فيما الواقع أن هذا الحاضر ما هو إلا امتداد لماضٍ صنعته السلطة في حقبة معينة على مقاسها.

الاعتقاد بأن المناهج القديمة كانت أفضل بالضرورة، فقط لأنها قديمة، هو فهم صُوري، ماضويّ، لا يقرأ من الكتب المدرسية سوى عناوينها.

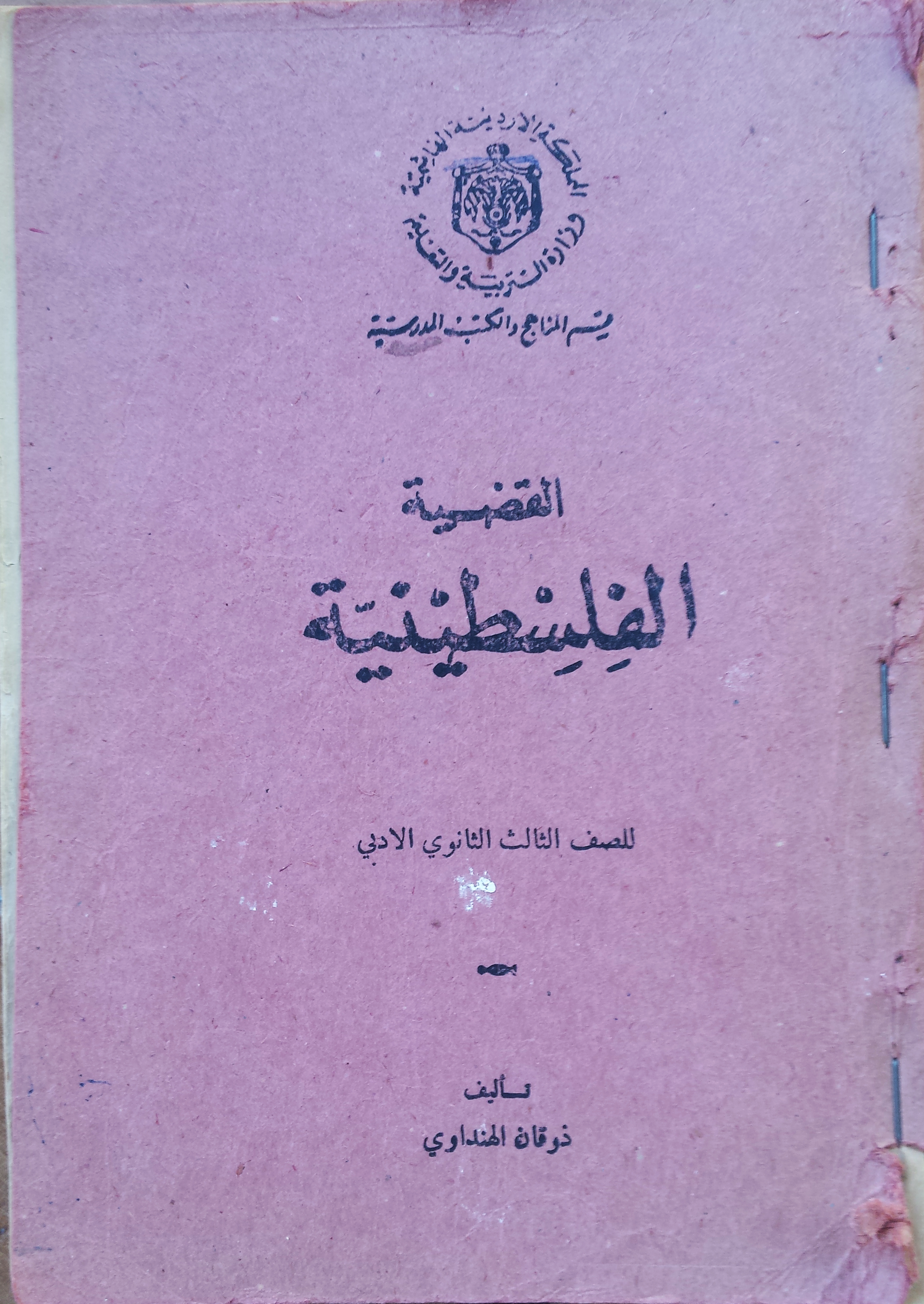

لاختبار صحة هذا التصور ومدى تشجيع المناهج القديمة على امتلاك الحس النقدي، سأحاول في هذا المقال تسليط الضوء على كتاب «القضية الفلسطينية» للصف الثالث الثانوي الأدبي، الذي ينظر إليه الكثيرون باعتباره شاهدًا على «أيام الزمن الجميل»؛ أيام «الانفتاح» و«التحرر»، عندما كانت المناهج «تخاطب العقل» وتدرّس الطلاب عن فلسطين.

بدأ تدريس منهاج «القضية الفلسطينية» في العام الدراسي 1962/1963، علمًا بأن الطبعة التي أقرأ منها هي طبعة عام 1973، لمطبعة القوات المسلحة الأردنية.

ينقسم الكتاب إلى أبواب موزعة على 166 صفحة، معظمها تأخذ شكل سرد تاريخي لمفاصل تاريخية معينة، كما يظهر من عنوان الباب الرابع «الحرب العالمية الأولى وفلسطين» أو الباب السابع المعنون «فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1947». سأحاول أن أبتعد عن الدخول في المواضيع والأبواب التاريخية لكي أركز أكثر على القضايا النظرية والفكرية التي من المفترض أن تخاطب عقل الطالب، لكي نرى عن قرب طبيعة الخطاب المستخدم وكيفية تقديم المعلومة لعقل الطالب. مع الأخذ بعين الاعتبار أن قراءة بعض المواضيع التاريخية التي يحتويها الكتاب وتحليلها قد يكون له أهمية، فهناك مواضيع بحاجة إلى التوقف عندها، كالفصل الذي يتحدث عن الثورة العربية الكبرى ودور الشريف حسين -الذي يلقبه الكتاب «بالمنقذ الأعظم»- وصراعه مع الأتراك الاتحاديين ومراسلاته مع مكماهون وموقفه من اتفاقية سايكس-بيكو. لكن لغايات هذا المقال سوف أركز على الباب الذي يقع تحت عنوان «الصهيونية»، والباب الأخير الذي يقع تحت عنوان «أسباب الكارثة وسبيل الخلاص».

مغالطات تاريخية وتلقين واستخدام للخطاب الديني

يبدأ الباب الثالث، المعنون بـ«الصهيونية»، بمغالطة تاريخية مطابقة لما في الرواية الصهيونية، إذ يربط بين نشوء الصهيونية وسردية اقتلاع اليهود وتشريدهم على يد الملك الروماني تيتوس عام 70 م، وكأن الأول ما هو إلّا امتداد للثاني. حيث يقول الكتاب في الصفحة 27 تحت عنوان «نشوء الصهيونية»: «قضى تيطس -يقصد تيتوس، قد يكون خطأ في ترجمة الاسم- عام 70 م على معظم ما تبقى من اليهود في فلسطين وتشتت من نجا منهم في معظم أنحاء العالم القديم». ولا نعرف ما الغاية من ذكر هذه الحادثة التاريخية وربطها بنشوء الحركة الصهيونية.

هذا الخطاب يتقاطع تمامًا مع السردية الصهيونية ويؤكدها. حيث يقول الكاتب الصهيوني شموئيل عجنون في حفل تسلمه جائزة نوبل العام 1966: «من وسط الكارثة التاريخية التي نجمت عن تخريب تيتوس، الملك الروماني، لأورشليم وإجلائه لشعب إسرائيل من بلاده، ولدتُ أنا في إحدى مدن المنفى. ولكن خُيل إليّ دائمًا وفي كل وقت أنني ولدت في أورشليم». وتعرّضت هذه الرواية التاريخية وربطها بنشوء «اسرائيل» إلى تفكيك ونقد شديدين حتى من قبل كتاب ومؤرخين إسرائيليين كشلومو ساند في كتابه «اختراع الشعب اليهودي».

يربط الكتاب في هذا الفصل بشكل غريب بين ما يسميه «بانطوائية» اليهود وتعرضهم للاضطهاد، وكأن الأولى تبرر الثانية، حيث يقول الكتاب «انطوى هؤلاء [اليهود] على أنفسهم بسبب حبهم للانعزال وتعصبهم الديني، وظلوا بمنأى عن الاختلاط بالأمم وأبناء الديانات الأخرى. ولهذا نظر العالم نظرة خاصة فيها كراهية وفيها نفور، وألحق بهم الأذى والاضطهاد». ويذكر الكتاب في الصفحة 29 باستهزاء ذي بعد عنصري كيف أن اليهود لكي يحموا أنفسهم من حملة هتلر الاضطهادية ضدهم ادعّوا بأنهم من أصل جرماني ولا علاقة لهم بجنس إسرائيل. يقول الكتاب: «ومن الطريف أن يُذكر أنه عندما بدأ هتلر حملته الاضطهادية ضد اليهود قدّم عدد كبير من هؤلاء وثائق تاريخية تثبت أن حسبهم ونسبهم آري محض من أصل جرماني ولا علاقة لهم بجنس إسرائيل، إنما اعتنق أجدادهم الألمان اليهودية ولا ذنب لهم في ذلك»، ولا ندري ما الطريف في هذا!

يربط الكتاب في هذا الفصل بشكل غريب بين ما يسميه «بانطوائية» اليهود وتعرضهم للاضطهاد، وكأن الأولى تبرر الثانية، حيث يقول الكتاب «انطوى هؤلاء [اليهود] على أنفسهم بسبب حبهم للانعزال وتعصبهم الديني، وظلوا بمنأى عن الاختلاط بالأمم وأبناء الديانات الأخرى. ولهذا نظر العالم نظرة خاصة فيها كراهية وفيها نفور، وألحق بهم الأذى والاضطهاد». ويذكر الكتاب في الصفحة 29 باستهزاء ذي بعد عنصري كيف أن اليهود لكي يحموا أنفسهم من حملة هتلر الاضطهادية ضدهم ادعّوا بأنهم من أصل جرماني ولا علاقة لهم بجنس إسرائيل. يقول الكتاب: «ومن الطريف أن يُذكر أنه عندما بدأ هتلر حملته الاضطهادية ضد اليهود قدّم عدد كبير من هؤلاء وثائق تاريخية تثبت أن حسبهم ونسبهم آري محض من أصل جرماني ولا علاقة لهم بجنس إسرائيل، إنما اعتنق أجدادهم الألمان اليهودية ولا ذنب لهم في ذلك»، ولا ندري ما الطريف في هذا!

ثم يلجأ الكتاب في محاولة لا معنى لها لإثبات أن يهود العالم لا ينحدرون من صلب إسرائيل مستندًا على نظريات عنصرية لعلماء الأجناس تقوم على شكل الرأس، والوجه، والأنف، ولون الشعر وشكله، ولون العيون وأوضاعها، وطول القامة، ولون البشرة. «علماء الأجناس في العالم اتفقوا أن أجناس الدنيا ثلاثة هي: الزنجي والمغولي والقوقازي وأن الصفات الرئيسية لكل من هذه الأجناس ثابتة لا تتغير (…) وهي حقيقة لا تنطبق على اليهود».

يتحدث الكتاب تحت عنوان «أهداف الصهيونية وأساليبها» أن هناك إحصائيات –طبعًا لا يُقدم لها أي سند علمي- عن أن «كل عشرة بيوت للسمسرة في العالم تسعة على الأقل يتولاها اليهود بصورة علنية أو خفية، وهم يستطيعون بأساليب في غاية الغرابة أن يرفعوا أو يخفضوا أسعار جميع الأسهم والسندات في العالم، فهم يرفعونها إلى حد أقصى عندما تكون في أيديهم ويريدون بيعها، ويهبطون بها إلى حد أدنى عندما تكون بأيدي سواهم يريدون شراءها». هكذا، يتم تداول موضوع اقتصادي في غاية التعقيد بهذه السطحية القائمة على نظرية مؤامرة لا تستطيع أن ترى اليهودي كرأسمالي، بل تصرّ على رؤيته كيهودي فقط.

ينتقل الكتاب من الحديث عن دور «اليهود» كسماسرة إلى الحديث عنهم كجواسيس، حيث يشير الكتاب بكل ثقة إلى أن «الثابت أن اليهود هم العنصر الأساسي في أكثر مخابرات الدول الكبرى والصغرى على حد سواء، وهم القاسم الأعظم في أكثر من شبكة للتجسس، فكثيرًا ما يعمل اليهودي الواحد في جهازين متعارضين. وقد ظهر أن أكثر جواسيس الحربين العالميتين الأولى والثانية يهود يعمل الواحد منهم لحساب دولتين متحاربتين في نفس الوقت. (…) ولا عجب أن تتخذ الصهيونية الجاسوسية دينًا لها، فلعل الدين الوحيد الذي دعا إلى الجاسوسية ووضع لها نظامًا وقواعد هو الدين اليهودي».

ثم يتحدث الكتاب عن مؤامرات الصهيونية «بنشر الأغاني واللهو والرياضة» حيث يشير الكتاب في الصفحة 41 إلى «تعليمات حكماء صهيون وبما ورد في أسفار التوراة، حيث اعتبر الصهيونيون إشاعة الانحلال والفسق هدفًا ووسيلة في آن واحد. ومن هنا نجد أن اليهود يديرون معظم أندية الترفيه والقمار في العالم بأسره، لأن ذلك يساعدهم على تحقيق أربعة أمور لمصلحة الصهيونية وهي:

1- اصطياد أكبر عدد من المنحلّين الذين يلتقون في هذه الأندية الترفيهية بغية استخدامهم كجواسيس وعملاء للصهيونية العالمية.

2- افساد أكبر عدد ممكن من الناس غير اليهود، وإبعادهم عن ميادين النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وذلك بإغراقهم في أحط أنواع اللهو.

3- الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الناس غير اليهود.

4- استغلال الفضائح الشخصية لهؤلاء المنحلّين عن طريق التهديد والوعيد بغية تنفيذ مآرب الصهيونية السياسية والاقتصادية».

ثم يربط الكتاب بين الصهيونية والشيوعية، مشيرًا إلى أن أحد أهداف الصهيونية «تشجيع الأفكار الشيوعيّة واستغلال العمال والفلاحين لنشر الفتن في المجتمعات (…) وقد طبّقت الصهيونية هذا عندما عملت على نشر الأفكار الملحدة ودسّت من زعم نصرة العمال والفلاحين، الأمر الذي زجّ العالم العربي في سلسلة من الانقلابات العسكرية والفتن الداخلية».

ثم يتحدث الكتاب عن دور الصهيونية أو اليهود -حيث لا يميز الكتاب بينهما على الإطلاق- في «نشر الإلحاد والفلسفات المادية والقضاء على الأديان غير اليهودية»، و«نشر الترف والانحلال وتدمير مقومات الشعوب الأخلاقية»، ويحمّلهم مسؤولية ظهور موجة «الهيبيين» في أمريكا، حيث يؤكد الكتاب أنه في «سبيل تدمير الأخلاق، يسيطر اليهود على دور الملاهي في مختلف الدول، ويشجعون فساد الأخلاق، ويسيطرون على دور الأزياء فيخرجون كل شهر أزياء تزري بالشباب والشابات وتستهلك المخدرات المادي.، وهم الآن وراء موجة «الهبيين» التي انتشرت في أمريكا وخارجها، كما أنهم يشيعون المخدرات في أوساط الطلبة في جامعات أمريكا وأوروبا، ويسيطرون كذلك على صناعة السينما ويستغلونها لنشر الفساد الخلقي في كل مكان من العالم». ويشير الكتاب إلى أن الحل لمواجهة هذا كله هو «أن نتسلح بالخلق والإيمان والتقوى والعلم وأن نسعى لبناء مجتمع متآخي بعيدًا عن أسباب الفتن والفساد».

أما عن أسباب الكارثة وسبيل الخلاص، يتحدث الكتاب عن أسباب سياسية وأخرى عسكرية للنكبة. لكنه يشير أيضًا إلى أسباب يسميها أسبابًا تنظيمية تتمثل في: «ضعف الشخصية العربية وقت النكبة وانقسامها على نفسها، وانعدام الوعي العربي بقيمة التنظيم والتخطيط والإعداد على أسس علمية إحصائية ثابتة، واعتماد العرب على العاطفة والارتجال البعيدين عن الأسباب العلمية والفنية الحديثة». بذلك، يكرر الكتاب خطابات استشراقية تعزو الهزيمة لأسباب لها علاقة بأن العرب تتحكم بهم العاطفة، ولا يولون العلم والعقل، أي أهمية.

ومن الأسباب الأخرى للهزيمة يشير الكتاب إلى ما يسميه بالأسباب الفكرية والاجتماعية وتتمثل فيما يلي: «ضعفت العقيد الإسلامية في نفوس أبناء الأمة وتوزعتها تيارات مختلفة من العقائد اللادينية المستوردة والأخلاق الفاسدة، فأدى ذلك إلى سيطرة العصبيات الإقليمية والعائلية والحزبية، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في ظهور الاضطراب والفتن وعدم الاستعداد الكلي ضد الخطر الصهيوني».

ويرى الكتاب تحت عنوان «سبيل الخلاص» أن علينا أن «نخوض معركة فلسطين على أساس الجهاد الديني ذلك لأن فلسطين بلد إسلامي مقدس، كل شبر فيه ممزوج بدماء الصحابة والمجاهدين، ويضم المسجد الأقصى ومسجد الصخرة ومئات المساجد والمقامات الإسلامية المقدسة، ويضم كذلك المقدسات المسيحية. ولخوض هذه الحرب يجب نجد أن الصلة مع الشعوب الإسلامية ونبصّرها بخطر اليهود على القدس ومن بعده على المدينة المنورة ومكة المكرمة».

ومن الحلول التي يقدمها الكتاب في هذا الباب، الوحدة العربية التي عليها بالضرورة أن «تلتقي حول رسالة العرب الإسلامية والقضاء على موجة الإلحاد والفساد التي دخلت العالم العربي وقسّمت شبابه إلى أحزاب أشعلت نار البغضاء والعداوة بين الأخوة والأشقاء». ويشير الكتاب في نفس النقطة إلى أهمية «إعادة النظر في خطط الثقافة والإعلام في الدول العربية وتوجيه أجهزتها إلى خطة جديدة تبعد عن شبابنا كل ما يساعد على فساد العقول وانحلال الأخلاق».

في أي مرحلة تاريخية طبع الكتاب؟

كتب هذا المنهاج في سيتينيات القرن الماضي، أي في أوج فترة صعود حركات التحرر الوطني الثورية ضد الاستعمار في العالم، في الوقت الذي كانت فيه النظريات المناهضة للاستعمار تملأ المكتبات، في وقت شاركت فيه السلطة السياسية في حرب 1967 لكي تحرر الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948، أي لتحرر كلّ فلسطين، كما قال خطابها الرسمي على الأقل. في تلك المرحلة، قدّمنا هذا الشكل من الخطاب لطلابنا الذي يقوم على تأجيج المشاعر وإغراق الصراع بصبغة دينية، وحرفه عن مساره كصراع ضد الاستعمار.

منهاج «القضية الفلسطينية» الذي كُتب في فترة تاريخية يروَّج لها باعتبارها مرحلة «انفتاح» و«تحرر».

دُرس هذا الكتاب في مرحلة تاريخية كان طلاب المدارس فيها هم رواد الحركة الوطنية الأردنية وقادتها؛ مرحلة رجاء أبو عماشة، الطالبة التي اغتيلت وهي تحاول أن ترفع العلم الأردني على مبنى القنصلية البريطانية في القدس؛ مرحلة حقي الخصاونة، الطالب الذي اغتيل وهو يقود مظاهرات الطلبة في مدينة إربد ضد حلف بغداد. بالتالي، يحمل هذا الكتاب الكثير من الأفكار المتناقضة والمنفصلة عن واقع تلك المرحلة. لذا، يصبح التعليم هنا لا نقديًا ولا تاريخيًا، لأنه لا يقوم على «ضرورة رؤية البشر في تفاعلهم مع الواقع الذين يشعرون به ويدركون معالمه، والذين يمارسون عليه جهودهم في تغييره»، كما يقول باولو فريري في كتابه «التعليم من أجل الوعي الناقد». لكن إذا تذكرنا أن هذا الكتاب كُتب في مرحلة كانت السلطة السياسية فيها تخوض صراعها ضد الحركة الوطنية الأردنية، نستطيع أن نرى لماذا قُدم هذا الخطاب الديني للطلاب، ولماذا يشير الكتاب إلى أن من إحدى مخاطر الصهيونية، نشر الأفكار الشيوعية.

لذا، فما يقال عن استخدام الخطاب الديني، أو كما أطلق عليه أحدهم «دعشنة» المناهج، والتعامل معها باعتبارها ظاهرة حديثة لم تعرفها مناهجنا قبل أن «يسيطر» الإسلاميون على المناهج، هو في اعتقادي غير صحيح. فمنهاج «القضية الفلسطينية» الذي كُتب في فترة تاريخية يروَّج لها باعتبارها مرحلة «انفتاح» و«تحرر»؛ فترة كانت حركات التحرر العربية فيها بمجملها حركات «علمانية»، والمكتوب بيد بعثي عريق اسمه ذوقان الهنداوي، هو كتاب مليء بالخرافات، والخطاب الديني التلقيني الذي يتناسب والتوجهات السياسية للسلطة في تلك الفترة، لاستخدامه كسلاح في وجه معارضيها. وقد يكون هذا الخطاب ساهم مساهمة كبيرة في بناء جيل يعتقد بأن الصراع مع الاستعمار ما هو إلا صراع مع اليهودية كديانة، ويؤمن بأن أحد أسباب هزيمتنا في هذا الصراع كان ضعف العقيدة الإسلامية في نفوس أبنائنا.

إن اتهام «العلمانيين» لـ«الإسلاميين» اليوم بأنهم ساهموا بشكل مباشر بفرض شكل معين من المناهج، يتناسب مع وجهة نظرهم الدينية، قد يكون صحيحًا إذا اتفقنا على أن السلطة بتحالفاتها المتقلبة مع القوى السياسية لطالما استخدمت الدين. فأحيانًا تتقاسمه مع «الإسلاميين» لمحاربة خصومها، وأحيانًا تحتكره وتعيد تعريفه و«تعلمنه» وتتحالف مع خصوم الإسلاميين ضدهم. في المقابل، يحشد «الإسلاميون» اليوم ويعبئون أنصارهم بخطاب ديني، مستخدمين الطلبة كأدوات ضد أطراف يتهمونها بأنها تسعى إلى «علمنة» المناهج وإزالة «المظاهر الدينية» منها.

يتصارع الخصمان فيما بينهما على خدمة السلطة التي لا تأبه بكليهما، والتي لطالما استخدمت أحدهما لمحاربة الآخر، فيخوضان صراعًا وهميًا على المناهج وقضايا أخرى، يبرئ السلطة من مسؤولياتها في ما ارتكبته في قطاع التعليم ومجمل العملية التعليمية، ويزيد من حدة الاستقطاب المجتمعي، بعد أن تحولت الخلافات ووجهات النظر السياسية إلى شكل من أشكال صراع الهويات. هذا الصراع يذكرنا بأن هذه القوى السياسية لم تتعلم بعد أن المنتصر الوحيد في هذا النوع من الصراعات هو السلطة التي تعيد إنتاج ذاتها وتزداد تعنتًا يومًا بعد يوم.